Неистовый Барановский. Первый советский реставратор [ Редагувати ]

Неистовый Барановский. Первый советский реставратор

Неистовый Барановский. Первый советский реставратор

Так не бывает. Невозможно столько успеть за одну жизнь, пусть долгую - и даже это само по себе удивительно.

Родиться в семье безземельного крестьянина и получить высшее образование. Увидеть три революции, две войны и одну перестройку. Спасти столько памятников архитектуры, что хватило бы человек на сто. (Да что там, любой из его больших работ иному было бы достаточно, чтобы заслуженно почивать на лаврах всю оставшуюся жизнь!) А еще - "исколесить из конца в конец всю нашу страну от Соловецких островов до Закавказья, проплыть на лодке северные реки, объездить верхом и обойти пешком многие места, осмотреть и изучить зачастую неизвестные памятники" (из автобиографии 1947 года).

Будучи репрессированным в 30-е за повышенное внимание к памятникам культа, три сибирских года работать по профилю, получить награждения, заниматься при этом научной работой и даже делать деревянные архитектурные модели для будущих реставраций. При жизни стать легендой, но быть даже более фантастичным, чем легенды...

Строго говоря, именно с него началась научная реставрация. Академик Грабарь отмечал особые заслуги Барановского в выработке методов и принципов восстановления подлинных архитектурных форм, называя Петра Дмитриевича архитектором-эрудитом, которым разработана "вся реставрационная методика, ее теория и практика, вытекающие из открытых им законов древнерусского строительства".

При всем при этом он никогда не пытался быть удобным и приятным всем, особенно властям и начальникам. Он просто делал то, что считал нужным, - возрождал духовное наследие.

Один только перечень работ Барановского (исследований, экспедиций, раскопок, проектов, докладов и так далее) занимает около 30 (!) страниц.

Вот только некоторые из них.

- Коломенское (Москва). Организация первого в СССР музея архитектуры. Реставрация Вознесенского и Дьяковского храмов.

- Андроников монастырь (Москва). Обнаружение под позднейшими наслоениями, спасение от разрушения и реставрация древнейшего здания Москвы - Спасского собора. Открытие даты смерти и места погребения Андрея Рублева. Проект организация музея-заповедника имени Андрея Рублева.

- Александровская слобода. Исследование и реставрация памятников.

- Смоленск. Уникальная реставрация церквей Петра и Павла, Михаила Архангела и Иоанна Богослова, а также стен Смоленского кремля.

- Юрьев-Польской. Исследование и создание проекта реставрации Георгиевского собора.

- Казанский собор на Красной площади. Исследования, обмеры, проект реставрации и восстановительные работы (памятник был снесен в 30-е и восстановлен в 90-е по обмерам и чертежам Барановского).

- Симонов монастырь (Москва). Исследования, проект реставрации и создание музейной экспозиции (большинство памятников были позже разрушены).

- Генуэзская крепость (Судак). Обмеры, исследования, реставрация.

- Троице-Сергиева лавра. Научное руководство реставрационными работами, обмеры, исследования.

- Кавказ. Экспедиции с целью обнаружения, фиксации и реставрации древних памятников.

- Успенский собор Киево-Печерской лавры. Фиксация руин после взрыва 1943 года. Проектные предложения по реставрации (собор восстановлен только в 2001 году).

- Пятницкая церковь (Чернигов). Исследование и реставрация - буквально из руин.

А еще - Крутицкий монастырь и создание целой реставрационной школы, Новодевичий монастырь, Ново-Иерусалимский монастырь, открытие палат Английского двора на Варварке, "Материалы к словарю древнерусских зодчих..." (около 1700 имен) и многое, многое, многое другое.

Из воспоминаний сотрудников П.Д. Барановского:

Н.И. Иванов, архитектор-реставратор:

"Он страшно был нетерпелив, ждать не любил... Не знал пощады к себе и другим. Работать с ним было трудно... Со слабостями человеческими не считался, препятствий обходить не умел, шел в лоб, пока не сокрушал или пока не сокрушали. Но - никаких компромиссов. Врагов наживал себе много среди чиновников всех рангов и мастей. Говорил, что думал, без всяких дипломатических уловок и практически всегда был прав".

В.А. Виноградов, архитектор-реставратор:

"К концу жизни Барановский стал легендой. Люди приходили, чтобы посмотреть на него, пообщаться с ним, поучиться. А учиться у него было чему, особенно молодым... Барановский сравнивал реставрацию с лечением. От времени и небрежения памятник разрушается - болеет. Наша задача его лечить. Но памятник - это не просто сооружение, он несет в себе некий духовный смысл, накапливая его веками и излучая... Без памяти нет сознания. Реставрация - это лечение сознания. Так, во всяком случае, считал Барановский".

В.Н. Киселев, каменщик-реставратор:

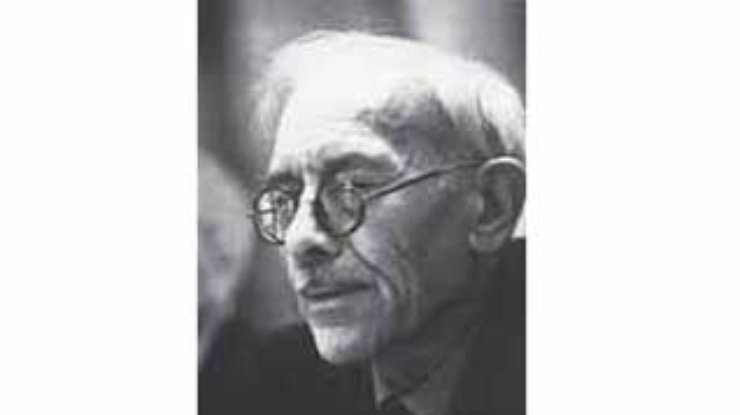

"Когда я в первый раз увидел Барановского, ему было уже за семьдесят. Я много слышал о нем, встречи ждал с интересом. Увидел небольшого старичка, седого, в круглых очках. Глаза у него были живые и, что называется, отчаянные. Какая-то лихость в них была, и вообще в нем было много мальчишества. Если куда-то нужно было залезть, он в этом удовольствии никогда себе не отказывал. И чем рискованнее, тем лучше. За десять лет, что мы с ним работали, всякие ЧП случались. И землей его засыпало, и со стены срывался. Полдня отлежится - и опять на объекте. Страха не знал. Но смелость была в другом: он не боялся отстаивать свои убеждения, идти один против всех. Бывало, на совещании, где все заранее уже было против него, он спокойно сидел, дожидаясь удобного момента, чтобы вмешаться, убедить, а порою изменить ход дела... Каждый человек хочет видеть результат своего труда. Скажи ему: эту работу ты завершить не успеешь - возьмется ли? А Барановский брался".