Неподнятая целина [ Редагувати ]

Неподнятая целина

Неподнятая целина

50 лет назад, в марте 1954 года, пленум ЦК КПСС принял решение о необходимости быстрого увеличения производства зерна за счет освоения целинных и залежных земель восточных и юго-восточных регионов страны. Так началась печально известная кампания освоения целины.

Крестьянская реформа

Еще в последние годы жизни Сталина партийные боссы начали поговаривать о кризисе социалистического сельского хозяйства: Советский Союз проедал больше, чем производил, при этом расходы росли, а урожаи падали. Именно по этой причине на сентябрьском пленуме ЦК КПСС в 1953 году утвердили программу, которая должна была обеспечить стремительный рост производительности в сельском хозяйстве. Это было что-то новенькое: крестьянам снизили налоги, а некоторые и вовсе упразднили. При этом закупочные цены на мясо, молоко, масло и зерновые были повышены в несколько раз, доходы колхозников заметно выросли. Приверженцем такой политики был Маленков: по его мнению, деревня должна сама выбираться из кризиса ценой предоставления колхозникам необходимого минимума прав. Впрочем, эта идея не оправдала себя - говорить о развитии предпринимательства в селе через каких-нибудь полгода после смерти Сталина было явно преждевременно.

Надо пахать

Однако у нового генсека Хрущева имелись другие идеи. Он вооружился статистикой: посевные площади зерновых в США составляют 380 млн. гектаров, в Канаде - 819, в СССР - всего 107. Пахать надо, пахать! Таким образом, освоение целинных и залежных земель в Западной Сибири и Казахстане стало главным пунктом аграрной политики руководства КПСС. Для начала сменили руководство партийной организации Казахстана - нечего критиковать планы освоения целины (а говорилось об отсутствии транспортных путей для вывоза хлеба, нехватке складов для зерна и специалистов). Поднимать целину в Казахстане Хрущев поставил... министра культуры СССР Пантелеймона Пономаренко и замначальника ГПУ Министерства обороны Леонида Брежнева. Все бы ничего, но бывший начальник Центрального штаба партизанского движения СССР Пономаренко и бывший начальник политотдела 18-й армии полковник Брежнев действовали так, как подобает военным, а не экономистам. "В моем кабинете в ЦК висела большая карта Казахстана, - вспоминал впоследствии Брежнев. - Точно так же, как в былые времена на фронте я обозначал на картах расположение армейских частей, районы их действий и направления ударов, так и теперь на карте республики отмечал дислокацию сотен хозяйств и опорных пунктов. Кружками на ней были обозначены основные базы наступления - ближайшие к районам освоения города, станции, поселки, затерянные в необъятной степи. Зелено-красными флажками были отмечены старые колхозы и совхозы, также значительно расширявшие посевной клин за счет целины. А красными - усадьбы новых совхозов, которые еще предстояло создать". Как и в большинстве кампаний, уже через несколько лет громкие победы закончились неурожаем и разрухой.

Украинский счет

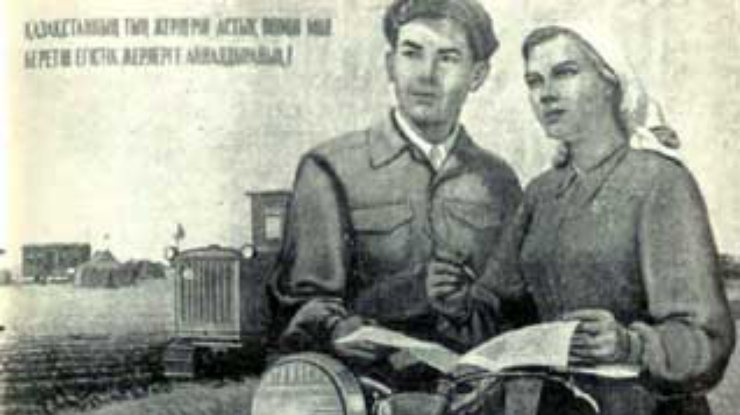

Первоначально планировалось распахать за три года около 13 миллионов гектаров целинных и залежных земель, но поднатужились и подняли 33 миллиона! Еще бы. Освоение целины превратилось в грандиозную кампанию, в поистине всенародное дело. Первые полосы газет, кинофильмы, радиопередачи изо дня в день создавали привлекательный образ целинника: молодого, образованного человека, который в голой степи, с колышка, вбитого в мерзлую землю, начинает строить новый совхоз - агрогород. Образ, кстати, реально совпал с общественными настроениями, распространявшимися в стране, преодолевавшей ужасы сталинизма. Это была последняя вспышка массового энтузиазма - уезжавших на целину провожали с оркестром. В Зауралье, Западную Сибирь, Алтай и Казахстан в 1954-1957 годах переселились почти 60 тысяч семей, причем многие из них стали жителями совхозов с украинскими названиями - "Харьковский", "Киевский", "Одесский"... Их не испугало ни то, что до ближайшего населенного пункта было двести километров, ни манная каша с постным маслом на завтрак, ни мытье в специальных "копанках" (в артезианских скважинах вода была ледяной и для мытья не годилась). Быт скрашивали костер и танцы по вечерам. Те, кому судьба подарила возможность съездить на целину, чувствуют себя счастливыми и по сей день...

Сомнительная победа

Освоение целины действительно поспособствовало увеличению производства зерна: с середины 50-х годов от трети до половины всего хлеба в стране приходилось на долю целинного урожая. Здесь был очень высокий уровень механизации - на новые совхозы работала вся промышленность страны. Зато не было зернохранилищ, потому огромное количество хлеба просто гибло. Нехватка ремонтных мощностей, транспортные проблемы, вечный недостаток механизаторов в "урожайный" период (ежегодно привлекали армию и водителей из других районов страны)... В общем, хлебушек выходил дорогой.

Но были проблемы и посерьезнее, например, экологическая. Распашка степных и лесостепных пространств Западной Сибири и Казахстана обернулась пыльными бурями, обрушившимися на целину с начала 60-х годов. Именно поэтому на целине случился страшный неурожай. Организаторы целинной кампании также полностью проигнорировали исторические и демографические факторы, перекроив границы Российской Федерации и Казахстана, подарив последнему ряд районов Оренбургской и Омской областей. Скоро успехи первых лет кампании (валовая продукция сельского хозяйства увеличилась вдвое!) сошли на нет. Хлеба опять не хватало. Зато появились масштабные фальсификации. Руководители приписывали себе производство десятков тысяч тонн несуществующего хлеба, продавали его государству, получали за это деньги, награды и премии и тут же выпрашивали у государства зерно для якобы новых посевных площадей. А КПСС во главе с Хрущевым уже вовсю занималось новым пунктиком: нужно было срочно "догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по молоку, маслу и мясу". Начинался не долгий, но буйный период кукурузного помешательства...

Автор: Сергей Вейгман, "Столичные новости"