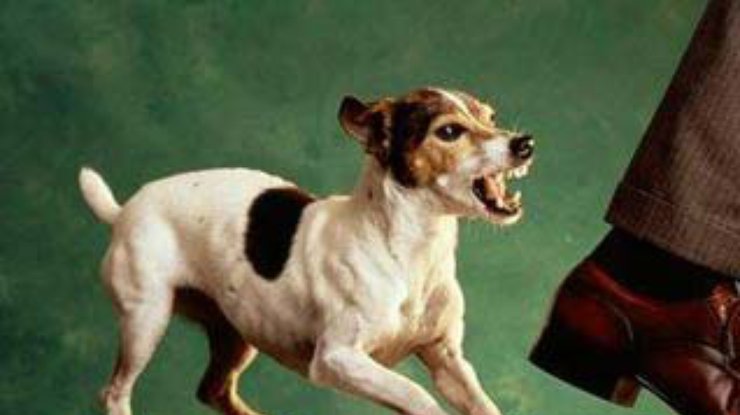

Когда цены кусаются [ Редагувати ]

Когда цены кусаются

Когда цены кусаются

Новая исполнительная власть пришла с боем и вынуждена продолжать военные действия. Одна битва - битва за бюджет - уже выиграна, но этот успех, того и гляди, будет слизан инфляционным цунами. Выражаясь штампами прошлых лет, вопрос о стабильности цен стал главным вопросом момента.

Безусловно, правительство понимает всю значимость антиинфляционных мер для своего политического будущего. В ход идут достаточно жесткие меры, в том числе административного характера, и можно не сомневаться, что у премьера хватит решимости действовать еще круче. Но, тем не менее, рост цен за первые четыре месяца этого года превысил половину от намеченного на целый год, и никто не знает, как они поведут себя дальше, пишет Сергей Васин в "Зеркало недели".

Обращает на себя внимание, что борьба ведется с сиюминутной опасностью. Сначала - с налоговыми привилегиями, затем - с контрабандой и только потом, когда резко выросли цены на мясо и нависла угроза ценового взрыва на рынке нефтепродуктов, - с их ростом. Но еще в феврале, как только начали возникать очереди на таможнях, специалистам было ясно, что неизбежен рост цен на продукты, ввозившиеся по "серым" схемам. Превентивные меры не были приняты, и результат не замедлил себя ждать, отмечает Васин.

Однако если спекулятивный рост цен на отдельные товары можно подавить вводом в бой товарных подкреплений (товарной интервенцией), то как компенсировать рост цен на железнодорожные перевозки? Ведь при этом автоматически повышается себестоимость не только тех товаров, производство которых напрямую связано с большими грузопотоками, но и всех тех, в производстве которых задействованы первые. Аналогичный экономический эффект создает рост цен на энергоносители.

А теперь нам обещают уже и прямой рост цен на электроэнергию, пассажирский автотранспорт, лекарства украинского производства. Что дальше?

Государственное регулирование цен - это ведь вмешательство государства в процесс рыночного ценообразования с целью перераспределения прибыли между различными группами предпринимателей.

Интересно, что необходимость повышения цен на продукцию и услуги той или иной отрасли отстаивают не кто-нибудь, а руководители соответствующих министерств, которые сами являются членами правительства. Получается, что премьер против повышения цен, а министры, соглашаясь с необходимостью сдерживания инфляции, требуют исключения для своих "угодий". И не только требуют, но и добиваются своего! Уж не справедливо ли умозаключение, что чем ближе тот или иной чиновник к Президенту, тем проще ему добиться разрешения на повышение цен? Ну, а если ты - не чиновник, а нефтетрейдер, то для тебя президент может принять подходящий указик.

Устранив бюджетные привилегии, новая власть порождает ценовые, которые для нее самой еще опаснее бюджетных, так как инфляционный поток грозит смыть ее политические укрепления, насыпанные из повышенных зарплат и пенсий. И, кроме политических проблем, закладываются новые экономические противоречия.

При умеренной инфляции возникает относительный межотраслевой баланс цен. Но коль скоро он субъективными средствами нарушается в пользу определенных отраслей, возникают преграды в воспроизводстве "неблатных" товаров и услуг. Производители или повысят на них цены, или в условиях жесткого административного контроля цен откажутся от невыгодного производства. Отсюда с неизбежностью вытекает замедление экономического роста или даже падение общественного производства.

Сама же экономическая стратегия нового правительства основывается на предположении, что экономический рост сохранится, и это станет одним из важнейших источников покрытия амбициозных социальных выплат. Конечно, можно и в условиях падения производства пытаться удовлетворить всех, но это уже не имеет ничего общего с рыночной экономикой.

Тенденцию к снижению темпов экономического развития создают не только диспропорции цен. Даже такие святые вещи, как борьба с контрабандой, коррупцией в товарном обращении (прежде всего на рынках) и мафиозно-монопольными накрутками цен в топливно-энергетическом секторе, - короче говоря, с любыми проявлениями теневой экономики - может привести к отрицательным экономическим результатам. Ведь прикрытие, к примеру, нелегального товарного потока вовсе не означает, что он обязательно легализуется: он может просто прекратиться, заодно ухудшив возможности производства тех товаров, для которых он служит сырьем. Именно так возникают очереди на АЗС, пишет Васин.

Прежде чем строить плотину, нужно подумать, куда уйдет прибывающая вода. Если не будет прорыт обводной канал, вода или уйдет тайными протоками, или сметет саму плотину. Так и в экономике: административные запруды в одном месте порождают производственную или потребительскую засуху в других местах.

По-видимому, правительство все же может справиться с инфляцией, но какой ценой? При резком торможении сила экономической инерции может наделать много дел. И переднее стекло в автомобиле называется лобовым вовсе не потому, что в него надо стукаться собственным лбом.

Другими словами, уже сейчас, в разгар антиинфляционной кампании, нужно думать о ее последствиях. А значит, надо определяться с приоритетами. Что лучше - остановить инфляцию и потерять экономическую динамику, отпустить цены и потерять социальный базис новой власти или пересмотреть запланированные показатели инфляции в текущем году и попытаться минимизировать ущерб от различных экономических и социальных неприятностей?

Но оптимизация социально-экономического развития требует системного подхода, которого-то мы как раз и не видим. Да и о каком системном подходе можно говорить, если сопротивление курсу правительства оказывают не только внешние политические и экономические силы, но и собственные кадры, способствующие инфляционным процессам и, тем самым, подрывающие корни у дуба народного доверия, проливающегося на них желудевым дождем? Разговоры о возможных отставках и их опровержения только доказывают, что корни эти уже заметно трещат.

Конечно, Янукович опростоволосился, обозвав Ющенко шкодливым котом Леопольдом, но и заклинания о необходимости жить дружно отнюдь не достаточны для консолидации власти. Все дело в том, что усиление вмешательства государства в экономику превращает различные государственные структуры в выразителей различных интересов, сосуществующих и борющихся в противоречивой экономической действительности. Поэтому эти экономические противоречия проявляются как политические, причем решающее значение приобретают не противоречия с оппозицией, которая в основном занимается политической клоунадой, а, так сказать, внутривластные нескладушки.

Альтернативой прямому администрированию, раскалывающему саму власть, является государственное регулирование, стимулирующее те или иные процессы вместо того, чтобы "держать и не пущать". Экономической науке известны рецепты такого регулирования и для нашего случая.

Прежде всего, нужно ответить на вопрос, действительно ли рост социальных расходов государства порождает инфляцию, как об этом часто приходится слышать. Думаю, при столь низком жизненном уровне, какой мы имеем в Украине, просто несерьезно объявлять зарплату и пенсии факторами инфляции. Другое дело, что рост денежных выплат без соответствующего увеличения предложения товаров и услуг действительно нарушает ценовой баланс.

Мгновенно же предложение товаров увеличить невозможно (даже для стимулирования роста импорта требуются длительные законодательные утряски). Поэтому нужно стремление потратить деньги на потребительские товары (склонность к потреблению) компенсировать привлекательностью банковских вкладов или возможностями инвестирования населением своих денежных средств в недвижимость и землю (склонность к сбережению).

Для этого существуют такие рычаги, как повышение ставки банковского процента, гарантии населению по банковским вкладам (как это уже сделано в России), реформа акционерного, жилищного и земельного законодательства, которые должны не отражать интересы акул бизнеса, а работать на мелкого инвестора.

На самом деле, сделать это в условиях лоббистской природы нашего парламента неимоверно трудно. Но, как учили Чародеи, нужно видеть цель и верить в себя, чтобы проходить сквозь стены.

Одной из таких стен является высокий уровень монополизации рынка (прежде всего сырьевого). И больше всех о недопустимости вмешательства в якобы стихийно складывающиеся цены кричат монополисты. Ну, а борьба с монополизмом опять-таки является делом длительным и опасным во всех смыслах этого слова.

Если учесть весь комплекс факторов, противодействующих экономической политике Тимошенко, ее положение невольно хочется сравнить не с 45-м, а с поздней осенью 41-го. Бюджетная победа лишь сделала необратимым противостояние, которое уже не может закончиться вничью. Но результат нынешней экономической войны еще так далек, что, очевидно, главной задачей правительства по-прежнему остается "дожить до рассвета", подытоживает Сергей Васин в своей статье.

Регулирование цен в других странах

Россия

Почти половина российской экономики находится в руках государства, выяснила Федеральная государственная служба статистики (Росстат). Оно регулирует цены на 221 из 445 товаров и услуг, попавших в исследование, в частности на 73 вида продовольственных и 63 - непродовольственных товаров, а также на 85 видов услуг, сообщает ежедневная экономическая газета "Ведомости".

В основном государство контролирует тарифы ЖКХ, предприятий транспорта и связи. Цены на них подлежат регулированию по федеральным законам или определяются в зависимости от расценок на услуги естественных монополий.

Но при этом в каждом регионе чиновники стремятся ограничить аппетиты бизнесменов и в других отраслях. Три региона даже регулируют тарифы на интернет и услуги общественных туалетов.

Рекордсменом среди регионов оказалась Северная Осетия (республика на Северном Кавказе), где власти регулируют цены на 115 товаров и услуг. Там установлена предельная торговая надбавка не только на продукты питания и лекарства, но и детскую одежду и школьные принадлежности. Сотрудник отдела госрегулирования цен Минэкономики республики объяснил столь обширный перечень товаров необходимостью сдерживать розничные цены на "жизненно важную продукцию".

Такое вмешательство чиновников только подстегивает инфляцию, выяснил Росстат. В Северной Осетии в I квартале она составила 6 %, при этом в соседней Ингушетии, где контролируются цены на 27 товаров, - 4, 7 %, а в среднем по России - 5, 3 %, пишет газета.

Впору заняться созданием единого экономического пространства в стране, иронизирует руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Контроль за ценами обычно не помогает сдерживать их рост, так что госрегулирование стоит оставить лишь для тарифов ЖКХ и естественных монополий, считает он.

Мотивы чиновников в основном "политические", замечает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Регионы отвечают за социальное благополучие своих жителей, так что "нефинансовые методы регулирования цен там очень популярны", поясняет он.

США

Денежная политика США имеет две основные цели: 1) стимулирование производства и занятости и 2) поддержание "стабильных" цен. Эти цели указаны в принятой в 1977 году поправке к Закону о Федеральной резервной системе.

Поскольку экономика развивается циклически, объем производства и уровень занятости периодически оказываются выше или ниже прогнозируемого на долгосрочный период тренда. Несмотря на то, что денежная политика не может оказывать влияния на производство или занятость в долгосрочном периоде, в краткосрочной перспективе это ей под силу. Например, когда спрос на промышленную продукцию сокращается и наступает рецессия, Федеральная резервная система (что-то вроде центробанка) может стимулировать экономический рост, - разумеется, временно, - и помочь экономике приблизиться к долгосрочным уровням производства посредством снижения процентных ставок. Поэтому в краткосрочной перспективе ФРС и центральные банки других стран принимают меры к стабилизации экономики, приводя уровни производства и занятости в относительное соответствие с прогнозируемыми на долгосрочную перспективу темпами экономического роста.

Возникает вопрос: если ФРС может стимулировать выход экономики из рецессии, почему она не может стимулировать экономику все время? На самом деле, последовательные попытки ускорить темпы экономического роста, выведя их за пределы долгосрочных уровней, окажут давление на факторы, ограничивающие производительность, результатом чего станет все более и более высокая инфляция, не сопровождающаяся в долгосрочной перспективе снижением уровня безработицы или увеличением объема выпуска продукции. Другими словами, политика постоянной поддержки экономического роста не только не принесет стране долгосрочных преимуществ, но и заставит население расплачиваться высоким уровнем инфляции.

Инфляционное давление оказывает негативное влияние на экономику, поскольку, с одной стороны, способствует росту процентных ставок по долгосрочным кредитам, с другой - создает ситуацию неопределенности для бизнеса и потребителей, существенно затрудняя долгосрочное планирование. Кроме того, высокий уровень инфляции искажает смысл экономических решений, приводя к произвольному повышению или понижению нормы прибыли после уплаты налогов в различных сферах экономики.

Таким образом, обеспечение ценовой стабильности является одной из главных целей ФРС. Хотя денежная политика не может заставить экономику развиваться быстрее, чем позволяет потенциал долгосрочного роста, или понизить уровень безработицы в долгосрочной перспективе, однако она способна стабилизировать цены в масштабах длительных временных периодов.

В силу того что ФРС может влиять на средние темпы инфляции в экономике, ряд экспертов, а также некоторые члены Конгресса, подчеркивают необходимость определять цели монетарной политики в рамках задачи поддержания стабильности цен. Однако колебания уровней производства и занятости также обходятся населению очень дорого. На практике ФРС, подобно любому центральному банку, приходится контролировать не только инфляцию, но и о темпы роста экономики в краткосрочном периоде.

Две основных цели, преследуемые ФРС, как правило, противоречат друг другу. Одно из противоречий возникает при решении вопроса о том, какая цель имеет первоочередное значение в каждый момент времени. Например, предположим, что в период рецессии ФРС принимает меры, направленные на предотвращение чрезмерного повышения уровня безработицы. Краткосрочные успехи в этой области могут обернуться долгосрочными проблемами, если денежная политика слишком долго будет направлена на стимулирование занятости, поскольку это приведет к повышению инфляционного давления. Поэтому для ФРС очень важно находить баланс между краткосрочными задачами стабилизации и долгосрочной целью поддержания низкого уровня инфляции.

Франция

Экономика Франции, как и других промышленно развитых капиталистических стран, основана на принципе свободного предпринимательства и торговли. В наше время Франция живет в условиях рыночного хозяйственного механизма, однако степень свободы ценообразования задается объективными экономическими законами, а также государственным регулированием. Несмотря на действие принципа свободного установления цен, государство во Франции может прямо регулировать цены на некоторые товары и услуги: на сельскохозяйственную продукцию, газ, электроэнергию, транспортные услуги. Оно может также осуществлять контроль за ценами в условиях конкуренции.

Структура экономики Франции, хотя и похожа на структуру экономики многих нвропейских стран, имеет все же некоторые особенности. Государственный сектор в экономике Франции занимает относительно небольшой удельный вес в ВНП и включает в себя отрасли-монополисты (газовую промышленность, электроэнергетику и транспорт) и отрасли, работающие в режиме рыночной конкуренции (национальный и коммерческие банки, страховые компании и т.д.). В первом случае государство устанавливает все экономические параметры деятельности отраслей-монополистов, в том числе объем инвестиций, оплату труда и цены на готовую продукцию. Во втором случае государство оказывает минимальное воздействие на экономические параметры деятельности этих отраслей, побуждая их к конкуренции с частным сектором.

Эти особенности экономики Франции предопределили соотношение между регулируемыми и свободными ценами на товары и услуги: примерно 20% цен регулируется государством, а остальные 80% находятся в режиме свободного рыночного ценообразования. Следует отметить, что Франция является одной из немногих промышленно развитых капиталистических стран, где существовал довольно жесткий режим государственного регулирования цен, который частично сохранился до настоящего времени. Во Франции на протяжении почти 40 лет (1947-1986) государственное регулирование цен являлось составной частью политики "дирижизма" (государственного регулирования экономики).

Начало французской системы регулирования цен было положено законами от 39 июня 1945 года, которые провозгласили принцип блокирования цен на уровне 1 сентября 1939 года. Сложная экономическая ситуация в стране в послевоенный период, резкое снижение покупательной способности французского франка обусловили необходимость принятия решительных мер по контролю за ценами. В январе-феврале государство снизило цены на 10% на довольно широкую группу товаров. В конце 1947 года , с учетом некоторого повышения темпов восстановления экономики, была заимствована политика "контролируемого роста цен", в соответствии с которой предприниматели получили право повышать цены, предупредив об этом государственные органы, которые могли отменить эти изменения. Однако уже в начале 1948 года цены на товары были переведены в режим полной или частичной свободы их установления. В течение восьми последующих лет правительством Франции были приняты 6 законов о блокировке цен, которые привели к постоянному ужесточению ценового контроля.

В 1960-1962 годах была проведена почти полная либерализация цен а промышленные товары. Однако уже с середины 1963 года правительство Франции приняло решение о новой блокировке цен на уровне 31 августа 1963 года в связи с новой экономической политикой("развитие без инфляции"). Одновременно были заморожены цены на некоторые продукты питания и услуги. В период с 1965 по 1972 государственное регулирование цен осуществлялось через "контракты стабильности" (1965), "программные контракты" (1966) и "контракты против повышения цен" (1971). В соответствии с "контрактами стабильности" государство заключило с предприятиями соглашения, по которым эти предприятия имели право повышать цены на одни товары, одновременно снижая цены на другие. Основная цель заключалась в поддержании стабильности общего уровня цен. В соответствии с " программными контрактами" государство способствовало такой эволюции цен, которая отвечала бы условиям международной конкуренции.

Этот механизм распространялся на все товары и услуги, которые в соответствии с "контрактами стабильности" ранее подвергались контролю. В соответствии с " программными контрактами" предприятия предоставляли государству информацию о своих инвестиционных программах, финансовом положении, занятости, перспективе выхода на внешние рынки, а также информацию, связанную с формированием цен, технико-экономическую характеристику товаров, показатели производительности труда, методы финансового управления и так далее.

При написании статьи были использованы материалы: Selecta.org, ИА "Новости-Грузия", сайта e-reports.hut.ru